この記事のココがポイント

この記事では心理学の、まだ短い歴史とその系譜、またフランクルの位置について説明しています。

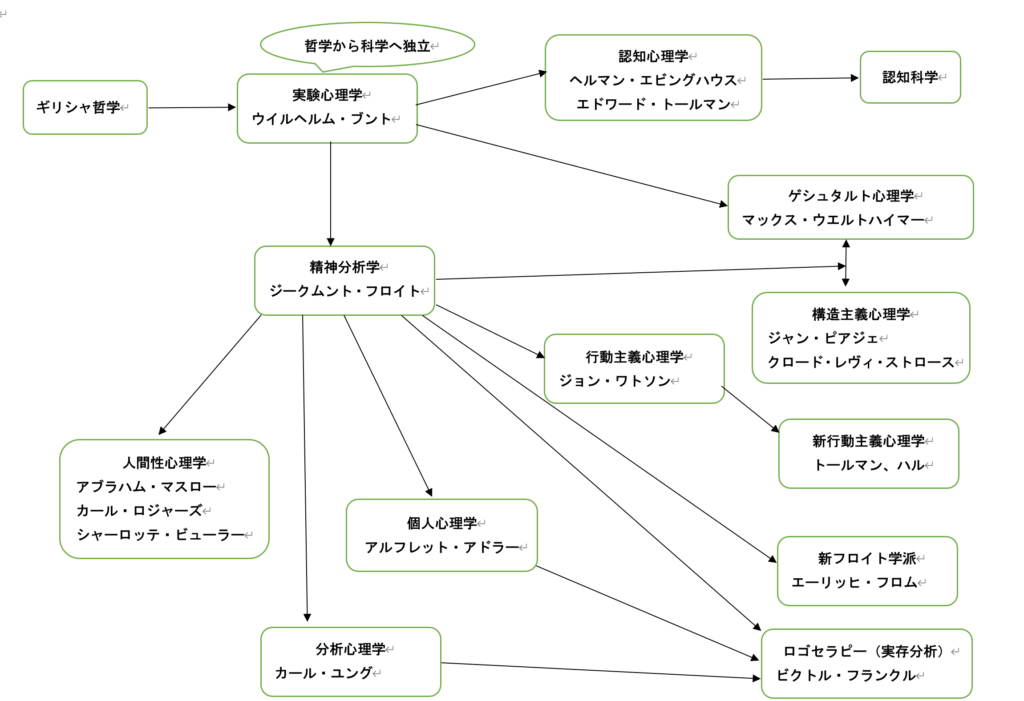

心理学の系譜図

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスは「心理学は長い過去を持つが、短い歴史しか持たない。」と言いました。

事実、遠くはギリシャ哲学から心とは何かを考えてきましたが、心理学として、科学的に考えるようになったのは140年くらい前あたりからなので歴史的にはまだ短いのです。

以下、心理学の系譜を見ていきたいと思います。

そして、このブログにおけるフランクルの心理学の位置が、どの位置にあるのかを大まかに述べてみたいと思います。

心理学の系譜

心理学という学問は、遠くはギリシャ哲学から始まります。

このギリシャ哲学は「心とは何なのか」という考察であり、初めはただ考えることだけでした。

実験心理学の台頭

19世紀に入って、ウイルヘルム・ブントがただ考えているだけではわからないので、自分の精神の内面を観察する、内観という方法を用いて、意識を観察・分析して、意識の要素と、構成法則を明らかにしようとしました。

これが実験心理学であり、「心理学が科学として哲学から独立した」年代でした。

ゲシュタルト心理学の台頭

20世紀に入り、ドイツにおいて、人間の意識はいくつかの要素から構成されていると考えるのではなく、一つの全体としてみるべきである、という考え方が台頭しました。

これがマックス・ウェルトハイマーらによるゲシュタルト心理学です。

このゲシュタルト心理学は、人間の意識は全体的、統一的構造を持つ形態(ゲシュタルト)としてみる考え方です。

ゲシュタルト心理学は、個々の要素がどのように組み合わさって全体として認識されるのかに重点を置いています。

このゲシュタルト心理学は、現在も心理学に大きな影響を及ぼしています。

構造主義心理学の台頭

構造主義心理学も20世紀に台頭しました。構造主義心理学はフランスの文化人類学者であるレヴィ・ストロースが、人間の行動や思考が個々の自由意志だけでなく、社会や文化の構造によって形成されるという見解を示し、構造主義心理学の台頭を促し、心理学の理論と実践に影響を及ぼしています。

精神分析学の台頭

またウイルヘルム・ブントが意識を重視したのに対し、無意識に目を向けるべきだとしたのは、精神分析学の創始者であるジークムント・フロイトでした。

19世紀末、フロイトは人間を「無意識のリビドーによって駆り立てられる存在」であるとしました。

また、フロイトと共同研究し、後に袂を分かれて、「劣等感」という言葉を作り、個人心理学を提唱したのは、アルフレット・アドラーです。

ここにもう一人、フロイトと一時的に共にした、分析心理学の創始者であり、「集合的無意識」を提唱した、カール・ユングがいます。

ユングは後にフロイトとの理論的相違のため、袂を分かちました。

そして、フロイドやアドラーに師事していたヴィクトール・フランクルが、オーストリア・ウイーンの第三学派と呼ばれ、実存分析(ロゴセラピー)の提唱者なのです。

新フロイト学派の台頭

1930年代に入ってアメリカで、社会的文化的要因を重視した精神分析学派が台頭しました。それが新フロイト学派です。

サリヴァン、カレン・ホーナイ、エーリッヒ・フロムがいます。

行動主義心理学の台頭

20世紀にはブントのように、内観の意識を主観的に観察して分析するのではなく、客観的に観察できる行動だけを研究対象とすべきであるとする、ジョン・ワトソンらによる行動主義心理学も出てきました。

この行動主義心理学は人間にどのような刺激を与えると、どんな反応=行動をするのかという客観的事実に注目した心理学でした。

この行動主義心理学は今でも支持されており、人間を機械とみなして、どのように操作が可能なのかを研究しています。

人間は機械ではないということが、まだわかっていない人たちがいるうちは、人間の精神的アセンションはまだまだ遠いのです。

この「人間は機械ではない」ということを、実存哲学から学ばなければならない、とフランクルは主張しています。

新行動主義心理学の台頭

また1930年代に入り、人間の内的要因である、行動の動機や期待といった自発的な側面にも目を向けるという、新行動主義心理学という、人が能動的に行う行動を研究対象とした心理学も台頭しました。

認知心理学の台頭

新行動主義心理学では、感情や意思決定など、人の内的過程については研究対象ではなかった、1950年代になって、行動の背後にある、心の中にある捉えどころのないものを研究する、認知主義心理学、認知心理学が台頭しました。

認知心理学は人間の思考・記憶・意思決定といった、人間の認知過程の解明を通して人間を理解しようとするのです。

認知心理学は他の科学とも学際的に研究し発展させており、それらを総称して認知科学と呼んで現代に至っています。

ヒューマニスティック心理学の台頭

1960年台になっての心理学のもう一の流れは、ヒューマニスティック心理学(人間性心理学)です。

アメリカで、第一にジョン・ワトソンによる行動主義心理学、第二のフロイトの精神分析・力動的心理学に対する、第三の勢力として台頭しました。

その根底にある考え方は、人間は環境や他者による刺激の操作される機械ではなく、個人が統制できない無意識の力に支配されもしれません。

そして、人間を様々な素質や本能や特性に還元することなく、一つの人格的主体に統一されており、個性や独自性を発揮して前進する存在とみなします。

ヒューマニスティック心理学派はアブラハム・マズローが創始者であり、カール・ロジャーズ、シャルロッテ・ビューラー等がいます。

学際的な認知科学

このように、心理学はまだ発展して140年余りしか経っていない、そして今では心理学だけでは人間の魂や精神のことはわからないので、認知科学としてコンピューターの概念まで取り入れ、様々な分野の学問の英知を結集し今や、学際的な科学となっています。

それほど人間の心、精神 魂といった目に見えないものは、なかなか捉えることが出来ないものなのです。

精神学、魂学

しかし、昔から心、精神、魂という言葉があり様々な解釈なされています。視覚では捉えられないものなので、西洋問わず様々な視点から、様々な考え方があるのも当然かもしれません。

心理学は今のところ学問として成り立ち、心と体の関係である、「心身相関」という事実も解明されています。

関連記事・・・体と心と精神について

それでは精神学や魂学はいつ学問になるのでしょうか?

量子コンピュータの時代になれば、精神や、魂が科学によって解明されるかもしれません。

私は学問としてまだ発展していないこの精神や魂をフランクルの思想を通して考察していくことは使命だと思っています。

それは、まだ人間を機械として見る考え方がネットの中に見え隠れしており、あるユーチューブでは、人間の見ている現実は、コンピュータである脳が波動を通して作り出した、ホログラムに過ぎない言っています。

この「・・・に過ぎない」と言いことを言うのが還元主義なのです。

つまり、現実は脳が作り出した幻想であってホログラムに過ぎない、とする考え方となってしまっています。

このままでは、還元主義が蔓延り、人間は生きる意味を見失い、人間の価値が貶められてしまうと思うのです。

ここで、人間は物ではないことを、有神論的実存主義の立場を取るフランクルの思想を通して、精神や魂を改めて考察し、生きている人間の精神的次元の向上を図っていきたいと思うのです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d9aef83.96070abd.2d9aef84.dd8a51b0/?me_id=1255049&item_id=10005640&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fatgarden%2Fcabinet%2F112_goods%2Fkn95_r01_20.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/234eab33.c0066f8e.234eab34.f0178188/?me_id=1299452&item_id=10006079&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasiantyphooon%2Fcabinet%2Fimg03%2Fat4571316210071_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)